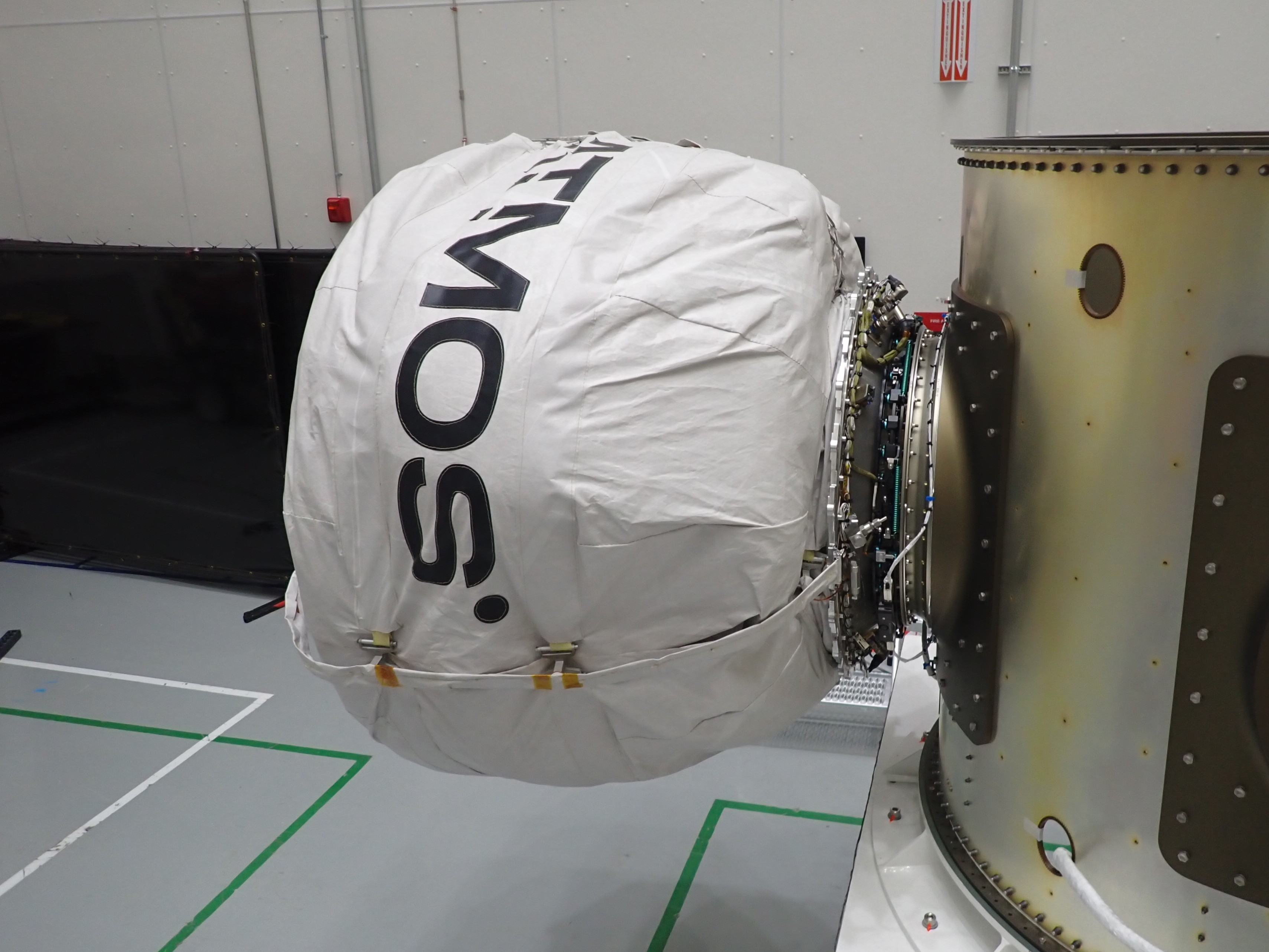

Atmos Space cargo effectue sa première démonstration d’une capsule récupérable, Phoenix, utilisant un bouclier thermique gonflable

ATMOS Space Cargo, une startup allemande fondée en 2021, développe des capsules de rentrée réutilisables pour la logistique du fret spatial, ciblant les applications de recherche et de fabrication en microgravité. L’entreprise vient de faire voler son premier exemplaire, PHOENIX-1, et est devenue la première entreprise européenne non gouvernementale à tenter une rentrée depuis l’espace.

Lancée lors de la mission Bandwagon-3 de Falcon 9 le 22 avril, PHOENIX 1 a été largué du second étage du lanceur juste avant sa désorbitation sur une inclinaison à 45°, environ 90 minutes après le décollage.

Phoenix-1 a effectué une orbite avant de tenter sa rentrée atmosphérique au point d’interface d’entrée (EIP) environ deux heures après le lancement, au sud du Brésil.

Les objectifs du vol de Phoenix-1 étaient :

- Collecter des données en vol à partir de la capsule et des sous-composants en orbite

- Collecter des données scientifiques à partir de charges utiles clientes transportant des démonstrateurs technologiques et des expériences biologiques

- Déployer et stabiliser le bouclier thermique gonflable lors de la rentrée atmosphérique

Atmos a confirmé avoir reçu des données de vol, dont celles des charges utiles à bord.

Le changement de trajectoire du lanceur quelques semaines avant le lancement n’a pas permis à Atmos de récupérer comme prévu initialement la capsule après la rentrée atmosphérique, ni d’avoir des images de la rentrée (trop loin des côtes pour le suivi aérien).

Atmos considère le vol comme un succès.

« L’analyse initiale confirme que la mission a atteint ses principaux objectifs, notamment l’activation des systèmes clés et le déploiement du bouclier thermique gonflable exclusif d’ATMOS dans des conditions de rentrée réalistes « .

Les données de vol de la capsule et des charges utiles sont en cours d’analyse complète.

Un bouclier de rentrée atmosphérique innovant

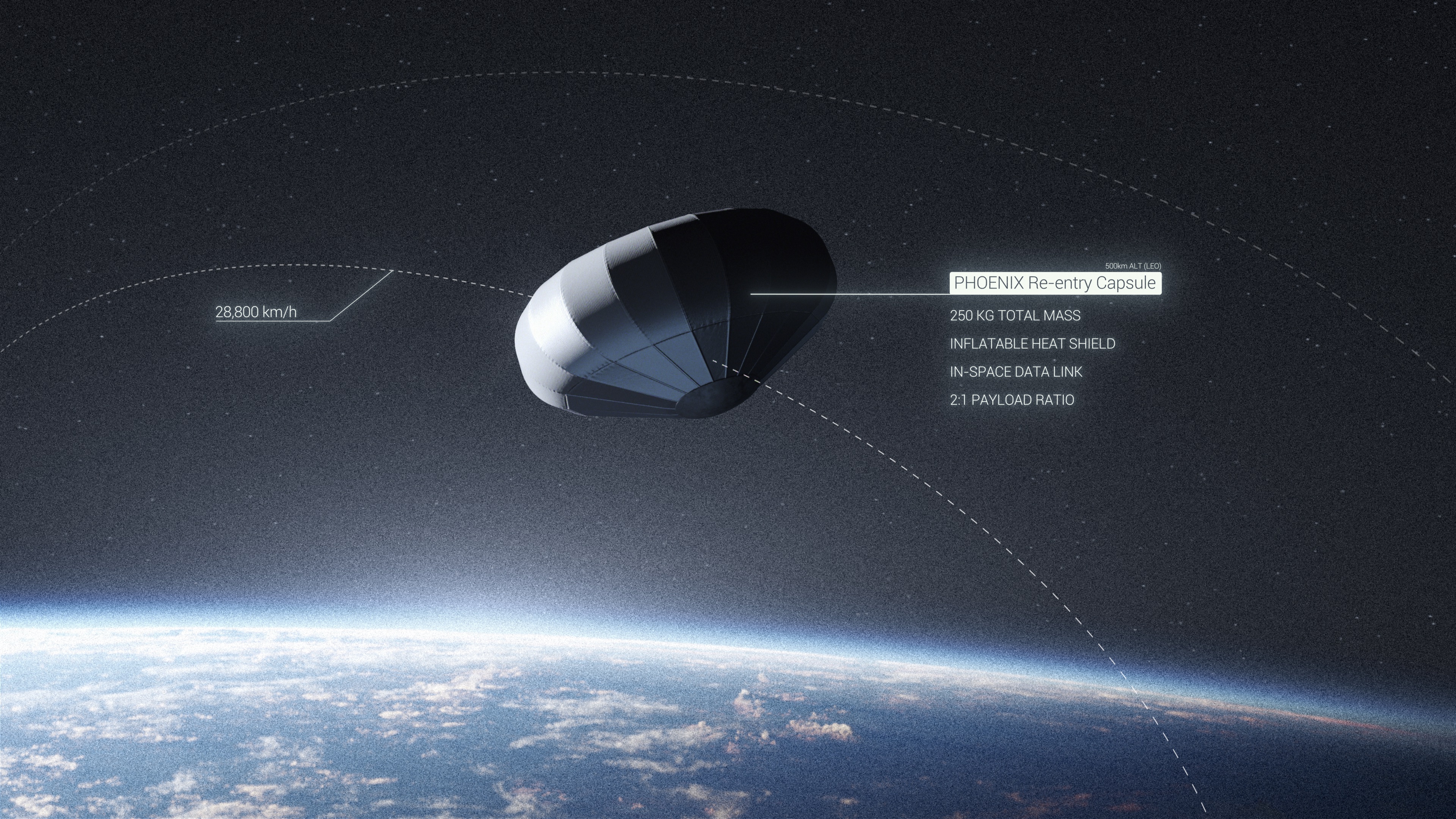

L’innovation des capsules Phoenix est le retour sans parachute et sans utilisation d’un bouclier thermique abrasif, mais grâce à un bouclier thermique léger gonflable, ou inflatable atmospheric decelerator (IAD), de 6 mètres conçu pour des descentes plus lentes et moins chaudes. Le bouclier se gonfle à l’aide d’un système à deux étages de bonbonnes d’azote gazeux et de prises d’air pour aspirer l’air de l’atmosphère. Ce type de bouclier gonflable a été testé par la NASA par le passé [exemple avec LOFTID, un nouveau bouclier de décélération gonflable].

La capsule entière ne pèse que 250 kg pour une charge utile allant jusqu’à 100 kg, soit un ratio de presque 2:1, ce qui est assez rare.

Le service de « microgravité à la demande » de Atmos est spécialement conçu pour les sciences de la vie, selon le site Web de la startup, pour des recherches sur les anticorps monoclonaux, les cellules souches, les tissus humains cultivés artificiellement et la cristallisation des protéines. Les missions pourront durer entre 3 heures et 3 mois.

Pour ce premier essai, Phoenix 1 embarquait au moins 3 charges utiles : des détecteurs de radiation du DLR, l’agence spatiale allemande, des expériences biotechnologiques MBSLAB-ZERO d’IDDK, une société de biotechnologie japonaise, et un bioreacteur “lab-in-a-box” de l’entreprise britannique Frontier Space.

La charge utile de Frontier Space, SpaceLab Mark 1, est un appareil de taille 1,2 U, une version plus petite que les futurs systèmes SpaceLab. SpaceLab Mark 1 a été développée en collaboration avec le Bezos Center for Sustainable Protein et l’UKRI Microbial Food Hub de l’Imperial College de Londres. Le système transportait des spécimens biologiques pour une analyse complète de retour de l’espace afin de fournir des données sur les effets de la microgravité, du stockage à long terme et du transport spatial sur ces micro-organismes. L’expérience teste l’intégration et la stabilité de micro-organismes lyophilisés. Frontier Space a communiqué que « l’objectif principal de la mission était de valider la conception globale des systèmes de laboratoire et spatiaux autonomes, en garantissant que la charge utile survit au lancement, se met sous tension et fonctionne dans l’espace, et capture et transfère avec succès les données pour la liaison descendante vers la Terre. Cela a été pleinement réussi« .

« Le déploiement réussi de cette technologie pourrait accélérer le développement de la fabrication spatiale, de la recherche pharmaceutique et de la production alimentaire durable pour des missions spatiales de longue durée.«

La startup japonaise IDDK a développé le Micro Bio Space LAB (MBS-LAB), doté de la technologie d’observation microscopique à puce unique brevetée d’IDDK, le Micro Imaging Device (MID). MID remplace les lentilles conventionnelles par des capteurs d’image à semi-conducteurs et des algorithmes informatiques pour reconstituer des images microscopiques. En éliminant le besoin des composants optiques, la technologie d’IDDK permet une imagerie en temps réel et à haute résolution d’échantillons biologiques en gravité régulière et en microgravité. Le MBS-LAB est une petite plate-forme autonome et rentable qui permet des expériences fréquentes et évolutives en microgravité visant « à accélérer les découvertes en médecine régénérative, en développement de médicaments et en recherche sur le vieillissement dans des domaines où la microgravité offre des informations uniques« . Les trois principaux objectifs de cette mission de démonstration pour IDDK sont de valider les opérations autonomes, de capturer des données d’imagerie en temps réel et de démontrer une technologie qui peut constituer une alternative réalisable et à long terme à l’ISS.

Les capsules PHOENIX visent à fournir des services de retour réguliers et abordables depuis l’orbite terrestre basse, bien moins chers que les expériences dans la Station Spatiale Internationale par exemple, et sans besoin de la manipulation et le temps d’un astronaute.

Les ambitions d’Atmos : PHOENIX-2 en préparation et plus encore

Prévu pour un lancement en 2026, PHOENIX 2 sera équipé de son propre système de propulsion et donc aura une capacité autonome de désorbitation, supprimant la dépendance au lanceur. La capsule devrait effectuer une mission prolongée jusqu’à trois mois en orbite grâce à des panneaux solaires et des communications avancées. Le projet a été soutenu par une subvention européenne de 13,1 millions d’euros (EIC Accelerator) et d’investisseurs privés.

À terme, Atmos Space Cargo a pour objectif deux missions en 2026 et quatre en 2027 et a déjà 7 vols réservés par Space Cargo Unlimited (SCU), une entreprise française d’intégration d’expériences scientifiques pour des clients. La première mission avec SCU devrait passer environ deux semaines à une altitude de 500 km.

Atmos s’est associé avec Rocket Factory Augsburg (RFA) et l’entreprise Yuri pour la fourniture d’une solution complète de logistique orbitale EVA : RFA est responsable de l’ensemble du service de lancement, dont le système de lancement (le lanceur RFA One), l’infrastructure, la logistique de départ et la campagne de lancement opérationnelle. RFA livrera la capsule Phoenix de Atmos Space Cargo avec le ScienceTaxi de Yuri (incubateurs modulaires) sur l’orbite cible précise d’une manière flexible et peu coûteuse. RFA sera responsable de l’intégration de la capsule spatiale Phoenix sur son système de lancement RFA ONE, tout en assurant un accès tardif à la charge utile.

Atmos a pour projet d’élargir son offre et l’utilisation de son IAD pour des charges utiles jusqu’à 25 tonnes pour des applications à grande échelle comme la récupération de satellites, voire d’étages de lanceurs.

RFA et Atmos avaient proposé le cargo Argo à l’ESA dans le cadre du LEO Cargo Return Service mais n’ont pas été retenus dans les finalistes.

Atmos a signé fin 2024 un accord pour un minimum de 5 lancements dédiés entre 2028 et 2032 avec l’entreprise française Latitude qui développe actuellement le lanceur Zephyr.

Atmos se place en concurrence à The Exploration Company ou Varda Space sur le marché des capsules de rentrée.

Illustration de couverture : crédit Atmos