Le télescope spatial Gaia est définitivement éteint

Le télescope spatial européen a été complètement éteint le jeudi 27 mars 2025, après 11 ans dans l’espace.

Des tests avant l’extinction définitive

La mission scientifique avait pris fin le 15 janvier dernier. Pendant près de 2 semaines, des essais technologiques ont été réalisés avant d’éteindre Gaia. L’équipe de contrôle du satellite a testé le système de micropropulsion dans différentes conditions difficiles pour examiner comment il avait vieilli pendant plus de dix ans dans l’environnement hostile de l’espace. Les résultats pourraient bénéficier au développement de futures missions de l’ESA s’appuyant sur des systèmes de propulsion similaires, tels que la mission LISA.

En début de mission, les ingénieurs de la mission avaient identifié une variation de l’angle de base entre les 2 télescopes constituant Gaia (nominalement 45°), plus grande que prévue par les modèles. L’une des hypothèses était que cette variation inattendue était due aux changements thermiques au niveau des télescopes. Ainsi au cours des essais technologiques de cette fin de mission, l’orientation de Gaia a été modifiée pour que le satellite reçoive davantage de flux solaire sur le double télescope et ainsi voir les évolutions de l’angle de base.

Pendant ces tests, Gaia a été manœuvré de sorte que son « parapluie », le Sunshield, a réfléchi davantage de lumière vers la Terre. Des astronomes amateurs ont pu observer la plus grande brillance de Gaia. Toutes les observations sur cette page.

Des tests ont également été effectués sur le transpondeur nominal tombé en panne en février 2018 et sur l’antenne haut gain à réseau phasé (PAA) [détails de tous les tests sur cosmos.esa].

Après plus de dix années passées à cartographier la Voie Lactée, le télescope spatial Gaia de l’ESA a été passivé afin d’éviter toute interférence avec les missions actuelles ou futures. Sa batterie a été déchargée, tous les systèmes ont été éteints un par un, pour s’assurer qu’il ne peut pas redémarrer tout seul. En phase d’opérations, les systèmes redondants prenaient la relève en cas de panne sur la voie nominale. Le logiciel embarqué a été délibérément corrompu.

Gaia envoyé très très loin de la Terre

À l’aide des derniers grammes de gaz froid de son système de micropropulsion, Gaia a quitté son orbite opérationnelle autour du point 2 de Lagrange, à 1,5 million de km de la Terre, pour être placée sur une orbite héliocentrique finale, loin de la sphère d’influence de la Terre et surtout pour ne pas perturber les missions actuelles comme Euclid et le James Webb en L2 également.

Gaia se situera à plus de 10 millions de km de la Terre pendant au moins le prochain siècle et reviendra vers la Terre tous les 14 ans mais à cette distance éloignée.

Le legs de Gaia

Gaia a dépassé sa durée de vie initiale de 5 ans et laisse un héritage sans précédent sur la position de plus de 2 milliards d’étoiles, mais aussi les orbites de milliers d’astéroïdes, des trous noirs massifs « proches », de Super-Jupiters et de naines brunes, des découvertes sur la genèse de la Voie Lactée et bien d’autres en cours.

Euclid de l’ESA par exemple utilise les données Gaia pour s’orienter précisément dans l’espace et cibler des zones précises du ciel. La mission à venir Plato de l’ESA explorera les exoplanètes autour des étoiles caractérisées par Gaia et pourrait donner suite aux nouveaux systèmes exo-planétaires découverts par Gaia.

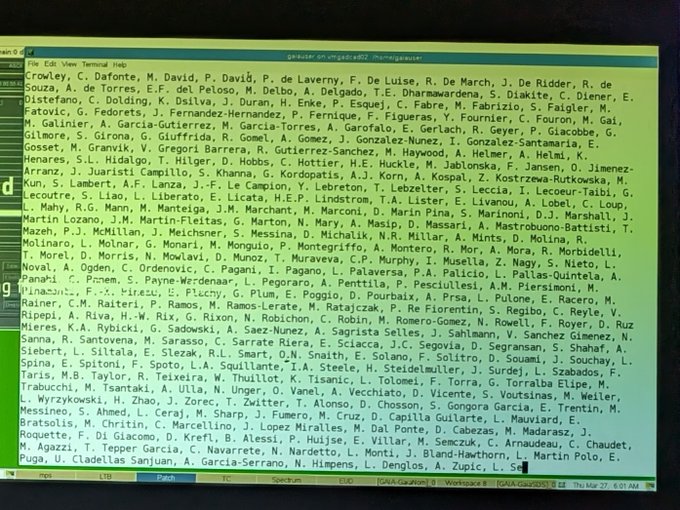

Plus de 1 500 noms de personnes ayant contribué à la mission ont été embarqués dans la mémoire de Gaia afin d’écraser certains logiciels de sauvegarde. Le mien s’y trouve peut-être [je n’ai pas accès à la liste définitive]. Des messages d’adieu personnels ont également été écrits dans la mémoire du vaisseau spatial.

La mission n’est pas terminée pour l’équipe scientifique qui prépare deux volumineuses parutions de données, prévues respectivement vers 2026 et vers 2030.

Source principale : site ESA