Mars : Découverte de bio signatures potentielles, entre rigueur scientifique et buzz médiatique

La NASA a récemment annoncé la potentielle découverte d’une bio signature dans des roches martiennes analysées par le rover Perseverance. L’annonce a fait grand bruit dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Au-delà du buzz médiatique et d’une première partie de conférence de presse de la NASA très mise en scène [voir vidéo en fin d’article], j’ai voulu en savoir plus avec l’un des coauteurs de l’étude publiée dans Nature, Gwénaël Caravaca, chercheur et maître de conférences à l’Université de Toulouse.

Gwénaël Caravaca est sédimentologue et a apporté son expertise pour replacer la découverte dans l’histoire géologique du site exploré : comment les sédiments se sont formés, dans quel environnement, et pourquoi ils sont significatifs dans l’étude de l’habitabilité passée de Mars. C’est précisément ce cadre qui permet de comprendre la portée, et les limites, des résultats obtenus.

Le contexte géologique : une vallée récente dans un ancien delta

Les échantillons ont été prélevés en juillet 2024 dans une vallée incisée au sommet du delta du cratère Jezero. Le delta s’est formé à partir de la rivière Neretva, qui alimentait un lac dans le cratère. Par la suite, cette même rivière a continué son cours et a creusé une vallée sur le delta. Cet épisode s’inscrit dans une période dite de l’Hespérien (entre environ 4 et 3,4 milliards d’années). Cette époque correspond à une phase où l’eau coulait encore sur la surface de Mars, par opposition à l’Amazonien (depuis 3,4 milliards d’années jusqu’à nos jours) qui suit et qui marque une planète froide, sèche et aride.

Les affleurements étudiés se situent dans une zone baptisée Bright Angel, et plus précisément dans un affleurement nommé Chevaya Falls. Ce sédiment fin est particulièrement intéressant parce qu’il s’est déposé dans un environnement calme, à faible énergie, là où l’eau pouvait stagner sous forme de mares ou d’écoulements lents.

La découverte de minéraux rares

C’est dans ce sédiment que Perseverance a observé des motifs singuliers surnommés “poppy seeds” (graines de pavot) et “leopard spots” (taches de léopard). À l’œil nu, ces structures n’apparaissent que comme des taches colorées, mais elles trahissent en réalité des réactions géochimiques complexes.

Grâce aux instruments embarqués sur Perseverance, notamment SuperCam, mais surtout PIXL et SHERLOC placés au bout du bras robotisé, les chercheurs ont pu identifier les minéraux présents dans ces taches.

Deux espèces minérales inhabituelles ont été découvertes :

- La vivianite, un phosphate de fer.

- La greigite, un sulfure de fer.

Ces minéraux contiennent du fer réduit (fer ferreux) mais aussi du soufre réduit, indiquant des réactions chimiques particulières, différentes de l’oxydation classique très répandue à la surface de Mars.

Ces deux minéraux sont très rares sur Mars et n’avaient pour ainsi dire jamais été identifiées de manière aussi claire auparavant (Pour la vivianite, il y a eu une détection dans la région de Glen Torridon avec Curiosity en 2022-2023).

Sur Terre, ces deux minéraux peuvent se former de deux façons :

- Avec l’intervention d’organismes vivants : certains processus microbiens laissent derrière eux des traces de vivianite ou de greigite.

- Par des processus purement abiotiques : des réactions chimiques liées à la circulation de fluides aqueux dans les roches, sans aucune intervention biologique.

La subtilité réside dans les conditions nécessaires à leur formation. Sur Terre, ces réactions apparaissent souvent liées à des micro-organismes, mais elles peuvent également se produire à plus haute température, sans biosphère. Les chercheurs cherchent donc à comprendre si, dans le cas de Mars, les conditions observées sont compatibles avec une origine abiotique ou si elles pourraient indiquer une influence biologique ancienne.

Le dilemme : géochimie ou bio signature ?

Pour la greigite et certains composés intermédiaires issus du soufre, un point clé réside dans les conditions de formation. Sans activité microbienne, la science indique qu’il faut des températures supérieures à 120 °C pour initier ces chaînes de réactions chimiques complexes. Chaque élément chimique produit des sous-produits qui, ensuite, interagissent à leur tour, créant un enchaînement de processus successifs nécessaires à l’apparition de ces minéraux.

Sur Terre, ce type de réactions haute température est généralement associé à l’enfouissement progressif des sédiments. En étant recouverts de plusieurs centaines ou milliers de mètres de dépôts, la température augmente naturellement, permettant ce genre de transformations minéralogiques. Mais dans le cas du delta de Jezero, la partie supérieure n’a jamais été recouverte par une épaisse couche de sédiments. Cela signifie que le mécanisme d’enfouissement classique ne peut pas être invoqué ici.

Si la chaleur n’a pas pu provenir d’un enfouissement prolongé, il faut se tourner vers d’autres phénomènes naturels capables de chauffer localement le sol martien :

- Le volcanisme : bien que peu documenté dans la région, il n’est pas totalement exclu.

- Les fluides hydrothermaux : la chaleur interne de Mars pourrait avoir permis à des fluides chauds de remonter et de réchauffer temporairement les sédiments.

- Les impacts météoritiques : l’exemple du cratère Belva, situé au cœur du delta et large d’environ 1 km, illustre bien cette possibilité. Lorsqu’une météorite percute la surface, elle libère une énergie colossale qui chauffe le sol. Cette chaleur peut persister plusieurs semaines à plusieurs mois, favorisant des réactions chimiques.

Tous ces phénomènes sont des alternatives crédibles qui pourraient expliquer un réchauffement temporaire, nécessaire à la formation de ces produits chimiques, sans recourir à l’hypothèse biologique.

Une autre interrogation concerne la durée nécessaire à la formation de ces minéraux. L’idée intuitive voudrait que des températures élevées doivent perdurer sur de longues échelles de temps. Gwénaël rappelle que de telles réactions peuvent se produire en quelques heures ou quelques jours seulement, surtout lorsqu’il s’agit de traces minérales aussi petites, souvent millimétriques, voire inférieures.

C’est précisément ce caractère ponctuel qui nourrit le débat :

- Si l’hypothèse microbienne est correcte, pourquoi la trace est-elle si limitée, et non observée sur une plus grande étendue ?

- Une véritable communauté bactérienne, une fois installée, aurait tendance à se développer et à laisser davantage de marques.

- À l’inverse, un événement géologique isolé (impact, circulation de fluides, chauffe brève) pourrait davantage coller à l’image d’un phénomène très localisé et rapidement enregistré.

L’importance des futures analyses sur Terre

Si l’on se fie aux observations terrestres, l’activité microbienne permet parfois de créer ces mêmes composés à des températures plus basses. Cela ouvre la possibilité de voir dans ces traces une bio signature. Mais ce terme est employé avec une extrême prudence : potentielle bio signature ne veut pas dire preuve, car d’autres processus purement géologiques restent plausibles.

Le rover Perseverance a accompli une mission remarquable, mais ses instruments atteignent désormais leurs limites. Contrairement à Curiosity, qui était équipé du SAM (Sample Analysis at Mars), Perseverance n’a pas la possibilité de mener certaines analyses cruciales. Avec SAM, il aurait été possible de :

- réaliser des analyses de dérivation sur des composants organiques,

- effectuer une chromatographie et observer la décomposition des échantillons en fonction de la température,

Ces méthodes auraient pu renforcer la détection de bio signatures potentielles. Mais à la place, le rover embarque d’autres instruments, dont l’hélicoptère Ingenuity et un carrousel d’échantillons. Comme souvent dans les missions spatiales, des choix technologiques ont dû être faits, et certains sacrifices étaient inévitables.

Malgré ces limites, la mission PERSEVERANCE a pleinement atteint son objectif : préparer et stocker des échantillons en vue d’un retour futur sur Terre. Ces carottes martiennes, une fois analysées dans nos laboratoires, pourraient permettre de confirmer ou d’infirmer la présence de traces.

L’échantillon prélevé pourrait ainsi devenir le plus important de la mission Mars Sample Return (MSR), de retour des échantillons, si elle est confirmée. Sur Terre, les chercheurs pourront analyser :

- La structure cristalline des minéraux,

- La composition isotopique, notamment du carbone.

Par exemple, si l’on détecte un carbone appauvri en isotope 13 (δ¹³C négatif), cela constituerait un indice fort en faveur d’une origine biologique, puisque sur Terre, la vie privilégie l’isotope léger du carbone (C-12).

Prudence et multiples hypothèses

Gwénaël insiste donc : si certains médias se sont empressés d’annoncer la découverte d’une bio signature martienne, la réalité scientifique est beaucoup plus nuancée. Ce que l’on a pour l’instant, ce sont des indices qui peuvent être compatibles avec une activité biologique, mais qui peuvent aussi parfaitement s’expliquer par d’autres processus géologiques ponctuels et rapides.

Le signal détecté à Jezero correspond pour l’instant au niveau 1 de l’échelle de CLOD (Confidence of Life Detection, ou « confiance en la détection du Vivant ») : une piste très intéressante mais à prendre avec prudence. L’échelle montre aussi combien l’exploration de la vie extraterrestre est un processus graduel et méthodique, qui demande de la patience et des preuves solides à chaque étape.

Niveau 1 : Détection d’un signal possible. Un indice intriguant est détecté, mais il pourrait aussi bien être un artefact instrumental ou une anomalie (Exemple : une variation chimique inattendue dans un spectre).

Niveau 2 : Confirmation du signal. Le signal est validé par plusieurs mesures indépendantes. On sait qu’il est bien réel, mais pas encore s’il est biologique (Exemple : des composés organiques confirmés par plusieurs instruments).

Niveau 3 : Hypothèses multiples. Les chercheurs proposent des explications, biologiques et non biologiques. Le signal reste ambigu (Exemple : la présence de méthane sur Mars, qui peut être produit par des microbes mais aussi par des réactions géologiques).

Niveau 4 : Hypothèse biologique testée. Les scénarios non biologiques sont sérieusement évalués et comparés. L’hypothèse biologique devient crédible, mais pas encore dominante (Exemple : une texture minérale pouvant être liée à des microbes fossiles, mais pouvant aussi résulter d’un processus géochimique rare).

Niveau 5 : Preuve convergente. Plusieurs observations différentes pointent dans la même direction biologique. Les explications alternatives sont de moins en moins probables (Exemple : détection d’acides aminés associés à des isotopes particuliers typiquement produits par la vie).

Niveau 6 : Confiance élevée. Les données sont cohérentes, reproductibles et fortement en faveur d’une origine biologique (Exemple : un ensemble d’analyses en laboratoire sur Terre confirmant que les échantillons martiens présentent des caractéristiques similaires à celles de microfossiles terrestres.

Niveau 7 : Confirmation d’une biosignature. Le niveau ultime : les scientifiques disposent d’une preuve largement acceptée par la communauté que le signal est d’origine biologique (Exemple : l’observation directe d’une micro-structure cellulaire fossile dans un échantillon ramené de Mars, sans explication alternative plausible).

Il s’agit donc d’indications prometteuses, mais pas de conclusions définitives. La véritable réponse ne pourra venir que lorsque les échantillons seront ramenés sur Terre et soumis à des instruments beaucoup plus performants, si l’échantillon est de bonne qualité et en quantité suffisante.

Débat sur les futures missions habitées

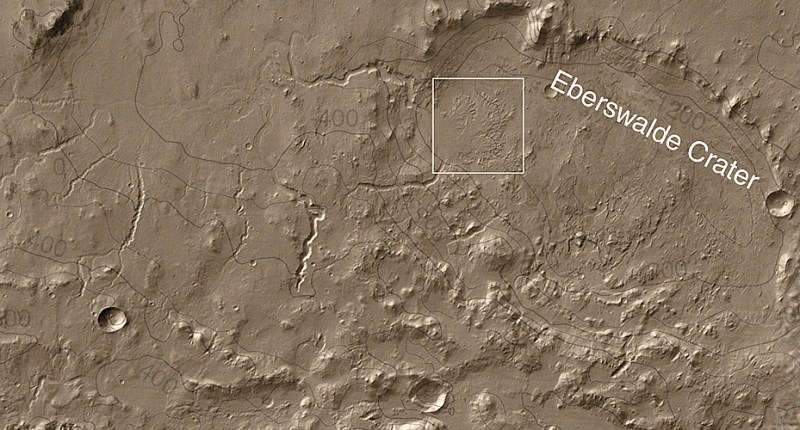

Un débat anime la communauté : faut-il envoyer une mission habitée à Jezero pour rapporter ces échantillons ? Du point de vue scientifique, l’idée n’a guère de sens. Si une mission humaine devait être lancée, elle viserait plutôt des zones encore inexplorées et plus riches en indices potentiels, comme le cratère Eberswalde avec son delta fossilisé, ses vastes dépôts argileux ou ses traces glaciaires. Comparativement, retourner à Jezero après 20 ans d’études robotisées n’apporterait pas de plus-value significative.

En conclusion : Une découverte exceptionnelle mais il faut rester prudent

Même si la prudence reste de mise, il ne faut pas minimiser la portée de ce qui a été observé. Gwénaël répète qu’il s’agit bel et bien d’une découverte majeure. Elle mérite d’être étudiée avec rigueur et de bénéficier d’un traitement scientifique de haut niveau.

Tout l’enjeu, dans les semaines et mois à venir, sera d’établir un consensus solide autour des données observées. La priorité est de faire confirmer les résultats par d’autres équipes, d’apporter des analyses indépendantes, et de laisser le temps à la discussion scientifique de se déployer.

La patience est ici plus qu’une vertu : c’est une condition nécessaire pour que la découverte soit pleinement reconnue et traitée avec la bienséance et la précaution qu’elle mérite.

Le calendrier médiatique, toujours pressé, n’est pas celui de la science, qui avance à pas mesurés, avec des confirmations, des contre-expertises et des débats sereins.

Merci à Gwénaël pour cet entretien.

La conférence de presse de la NASA sur cette découverte :